ドクターハウス キューブラーロス 死の受容過程を知れば医療ドラマが面白く観れる

医療ドラマを観る上で知っておくと役立つ医学・看護知識「死ぬ瞬間:キューブラーロスモデル(死の受容過程)」はご存知でしょうか?というわけで海外ドラマのドクターハウスに登場するキャメロンのシーン解説を例に挙げながらご紹介。

スポンサーリンク目次

エリザベス・キューブラー=ロス

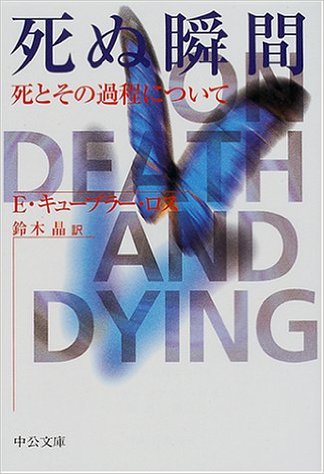

エリザベス・キューブラー=ロス(Elisabeth Kubler-Ross)は精神科医で「死ぬ瞬間」の著者として知られています。

「死ぬ瞬間」は死そのものについて研究した先駆的な著書で臨死研究のパイオニアと見なされていますね。

彼女はこの著書の中で「死の受容プロセス (受容段階、受容過程)」について説明し「キューブラーロスモデル (Kübler-Ross model)」を発表しています。

これは人が死に向かって辿っていく5つのプロセス(死に至る5段階)について著したものです。

次の項目ではそれぞれの段階について要約したものをご紹介します。

キューブラーロスモデル(死に至る5段階)

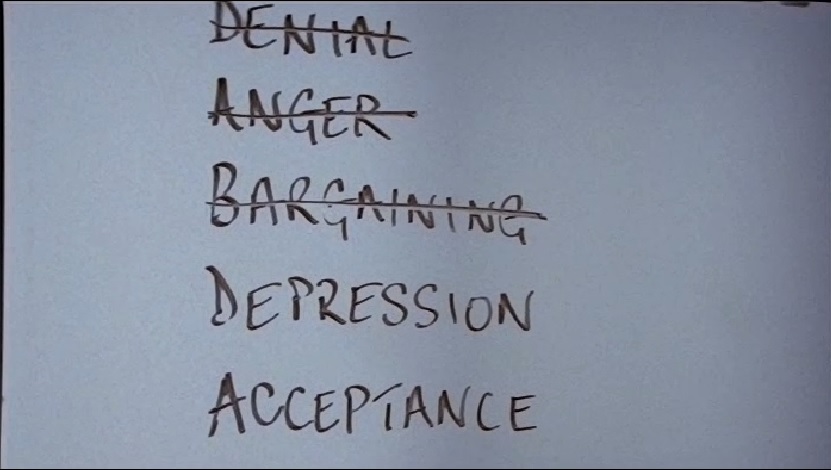

第1段階「否認と孤立」(denial & isolation)

例えば末期ガンの告知などで自らが死の瀬戸際にいるという事実を突きつけられ、ショックを受けたり、放心状態に陥ったり、信じる事が出来ずに困惑し「これは本当に現実なのか?」「嘘に違いない。」などとという感情が生まれ、死について否認をする段階。

大きなストレスを受けた際の防御反応の一種と捉えられますね。

現実から逃れるという意味で外界との接触を出来るだけ持たないように努めるのも特徴で、逃れられない現実という事は気づいているものの本能的にそれを避けようとします。

フィクションであれば一人ぼっちで自問自答を繰り返すシーンなんかに投影されていますね。

第2段階「怒り」(anger)

現実を否定することが続かないと分かると、徐々にフラストレーションが溜まり「なぜ、自分がこんな目に遭うのか。こんなのはフェアじゃない。」と物や家族、友人に対して怒りをぶつけたりといった段階に進みます。

対応してくれる医師や看護師に対して攻撃的な態度を取ることも多いので、フィクションで描かれる場合も多く、よく見るシーンの一つですね。

声を荒げたり、物を投げ付けたり「独りにして!もう出ていけよ!放っといてくれ!」なんてケンカ腰なセリフもよく出てきます。

第3段階「取引」(bargaining)

「これまでの生き方を改めるので何とかもっと生きられないだろうか。」「何でもするから、命だけは助けて欲しい。」とどうにかして死を回避する方法は無いかと取引をしようとする段階です。

神にもすがる思いというのはまさにこのプロセスと言えますね。

心のよりどころを必死に探している段階で、人間の力を超越したものに頼ろうとする心理状態とも言えます。

攻撃的な態度とはうってかわって、涙ながらに医師にすがりつくシーンにこの段階が現れているように感じますね。

「頼むから何とかしてくれよ。神様、何とか助けてよ。」なんてセリフも定番です。

第4段階「抑うつ」(depression)

取引など出来ないという事が分かり、待ち受ける運命に対して絶望したり、無力感に打ちひしがれて抑うつ状態になる段階です。

「神も仏もありはしない。何をしたって無駄なんだ。どうせ自分は死ぬんだから…」と何もする気が起きなくなるのはこの段階において多く見られます。

塞ぎこんでしまって暗い表情が多くなってくるシーンは登場人物の絶望を表現していますね。

食事も喉を通らなくなって一日中ボーっと。

暗い曲調のBGMなんかも使われたりして悲壮感が一層強調されたりもします。

第5段階「受容」(acceptance)

自らの死を受け入れる最終段階。

生きとし生けるものは全て死ぬのが自然なことであるという感情が生まれ、この世を達観したような精神状態となり、安らかな平穏を感じられるようになります。

「悟りを開く」というのはまさにこの段階において達する境地といえるでしょう。

穏やかな表情で、家族に別れを告げたり、これまでのお礼を口にしたりというシーンで受容のプロセスにある事が分かります。

家族が涙を浮かべるのに対して、にっこり笑って逆に慰めたりなんていうのはお決まりのパターンです。

スポンサーリンク5段階の順序

これが代表的な5段階と言われるものですが「段階、順序」という言葉に引っ張られて、これらの状態が順序良く、全ての人に当てはまることなのかと言えば決してそうではありません。

フィクションの場合はこれらの受容過程が殊更大げさに描かれがちですが、このような知識があると登場人物の心理描写を理解する助けになるという事ですね。

あまり多くないケースではありますが、もし万が一演じる側に回った時は、これらの感情が起こり得るという事は知っておいて損は無いでしょうしね。

このキューブラーロスモデルはあくまでモデルケースの一つなので現実世界ではそう単純なものではありませんが、

苦しい状況に立っている相手の心理状態を少しでも分かってあげられる事につながると思います。

まるで人が変わったように目まぐるしく変化していく心理状態は傍から見ていると不思議に感じられるものでもありますし。

また、これらの段階は一般的に多く見られるというだけで、段階を経ずに精神状態が変化していく事も珍しくないという点は注意が必要です。

ですから「このような感情を持つべきだ」とか「こんな感情を持たないのはおかしい」と言う風に考える事は禁物です。

そして、特に死について語る場合は実生活において非常にデリケートな話題ですから、やみくもに語るべき話題ではないという事も強調しておきます。

海外ドラマ「Dr. HOUSE」にも登場

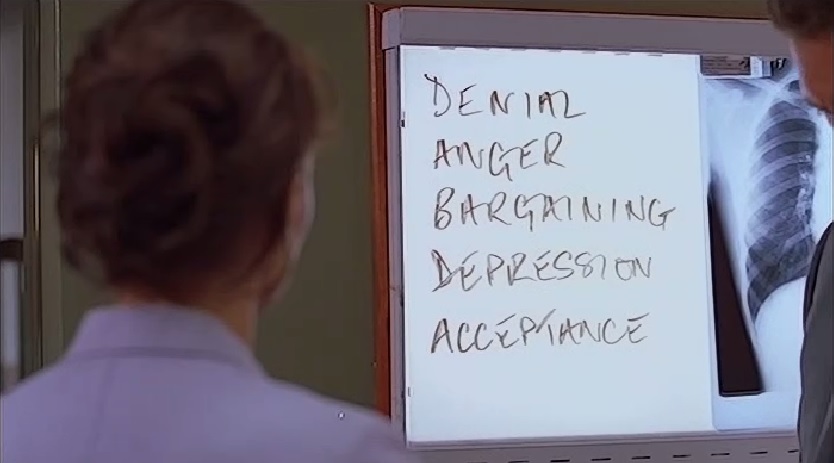

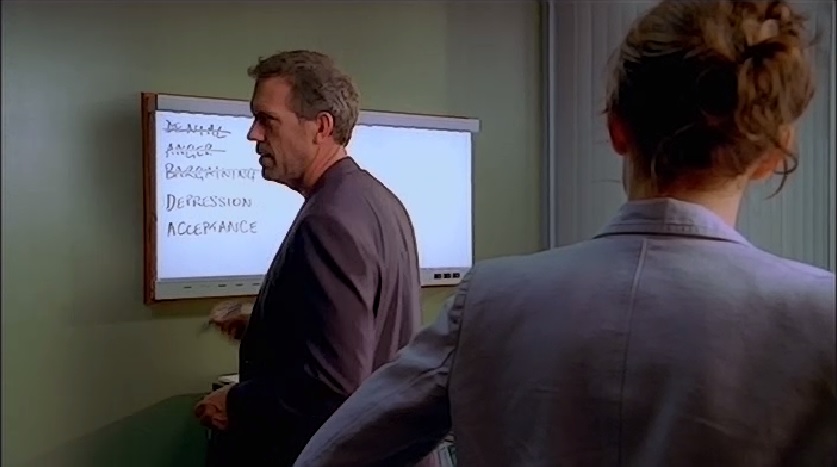

海外医療ドラマである「Dr. HOUSE ドクター・ハウス」において、この「キューブラーロスモデル = 死の受容プロセスの5段階(the 5 stages of grief)」に触れているエピソードがあり、それはシーズン2 第1話「命の重み」の作品中に登場しています。 末期ガン(転移性の肺ガンで余命6か月)を患った患者に対するガン告知を頑なに避けようとするキャメロン医師(画面手前側)の対応に、主人公で上司にあたるハウス医師(画面奥側)がホワイトボードに5段階のプロセスを書いて説くシーンです。

末期ガン(転移性の肺ガンで余命6か月)を患った患者に対するガン告知を頑なに避けようとするキャメロン医師(画面手前側)の対応に、主人公で上司にあたるハウス医師(画面奥側)がホワイトボードに5段階のプロセスを書いて説くシーンです。

「否認と孤立」(denial & isolation)の過程では検査結果であきらかなガンである事が分かっているのに、キャメロン医師は他の先輩医師に確認をしてもらうという行動やハウス医師に「別の可能性もあると思います。」と進言したりとガンそのものを否認したい気持ちが強く働いている事が分かります。

それでもハウス医師のそっけない対応に腹を立てて食って掛かるキャメロン医師は第2段階である「怒り」(anger)の過程へ。

その直後に「せめて検査だけでも許可を。」と涙ながらに懇願する姿は第3段階「取引」(bargaining)。

このシーンではこんなセリフが登場。

ハウス「すごいな。新しい発見だ。あるニューエイジマニアが唱えた死の5段階は末期患者が対象だ。だが医師にも当てはまるとはな。君は間髪入れずに怒りから取引へと移行した。」

ちなみにエリザベス・キューブラー=ロスは後年になって超常現象的な、死後の世界や心霊などの世界にも興味を持って宗教色の強い研究も行うようになったのでそれをイジるようなハウス医師のセリフ。

ここでのニューエイジの用法としては「スピリチュアル的な事を言い出す人」の事を指しているのでちょっとネガティブな意味合いとして登場。

スポンサーリンクその後は患者へのガン告知を済ませて穏やかな表情で患者を抱きしめるキャメロン医師。

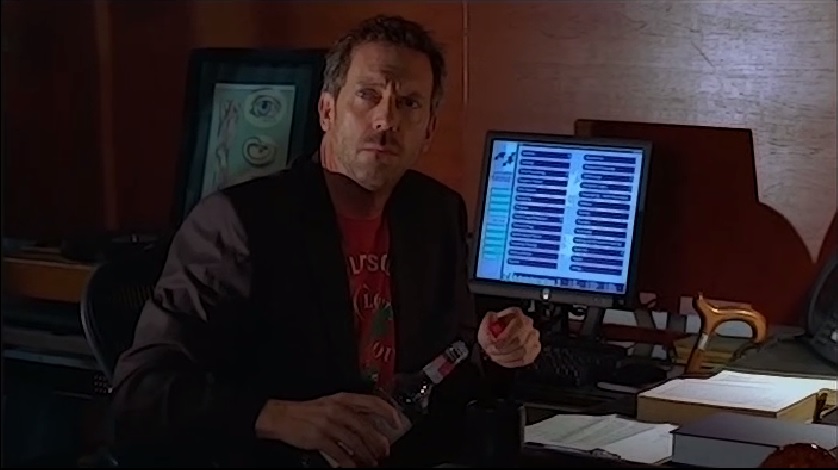

そして、エンディングのシーンではハウス医師のシーンに切り替わり、他の患者の治療薬として登場した酒瓶を手にしながら、

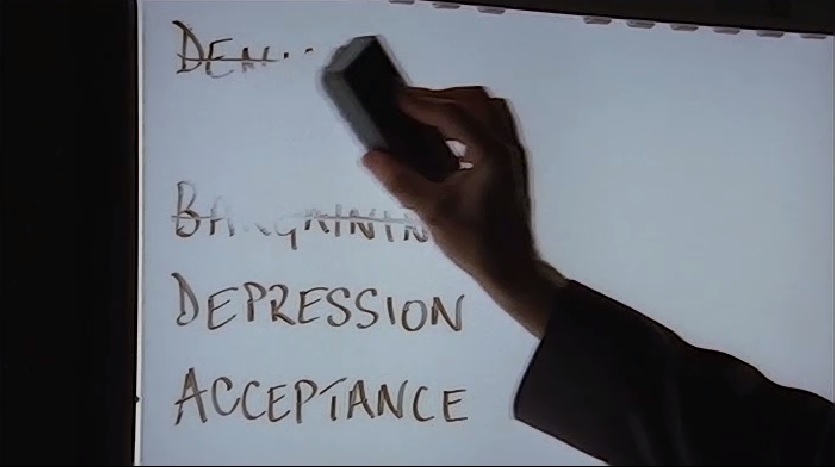

ホワイトボードの“DEPRESSION”(抑うつ)にフォーカスが寄ります。

現在、ハウス医師自身が置かれている状況について“depression”=抑うつのような感情に陥っており、

これから“acceptance”=受け入れなければならない、というそんな意味合いがこのシーンの裏にはあります。

この作品中では患者ではなくキャメロン医師がこの5段階を経ていく過程が描かれるのですが、これを演出上の小道具の一種として上手く働かせる点は見事です。そして実は主人公のハウス自身も現在この過程を経ていく途中にあると示唆してエンディング。

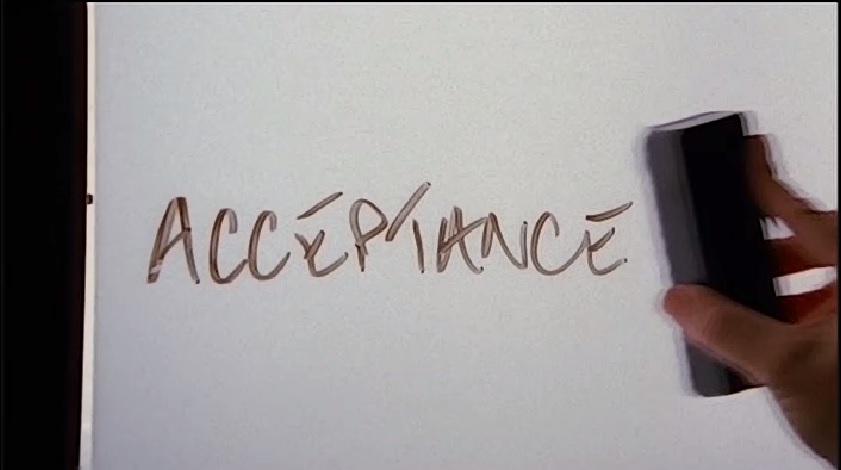

実はこのエピソードの原題はそのまま「Acceptance」となっており、登場人物が作品中に様々な感情を受け入れていくプロセスをこの一言で表現しているという構造になっています。

ちなみに、エンディングのこのシーンのBGMとしてかかっているのが以下の曲。

Jeff Buckley (ジェフ・バックリィ)「Hallelujah (ハレルヤ)」の視聴動画はコチラ。

いかがだったでしょうか。このキューブラーロスモデルを学ぶことで心理描写について理解する手助けとなりますので、是非知っておきたい医学・看護知識ですね。きっと役に立つはずです。