食事で食器を持つ日本人の文化が生まれたのはなぜ?チコちゃん

25年4月11日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『なぜ日本人は食事をするとき食器を持ち上げる?』の答えなどまとめてご紹介。

ゲスト出演者

【ゲスト】榊原郁恵、カンニング竹山

【VTRゲスト】なし

なぜ日本人は食事をするとき食器を持ち上げる?

2問目の出題は、

なんで日本人は食事をする時に食器を持ち上げるの?

チコちゃんの答えは、

日本の家が狭かったから

解説は江戸川大学の斗鬼正一名誉教授。

日本で最初に出来た”家”とは縄文から平安時代にかけての竪穴住居といわれていて、広さ12畳ほどのスペースに親子4~5人で暮らしていたという居住スタイル。

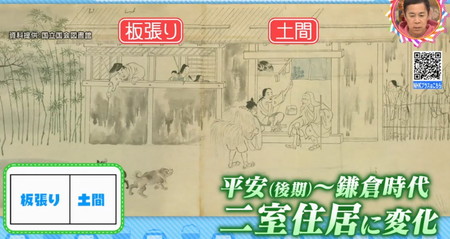

その後は平安時代の後期から鎌倉時代にかけて土間と板張りの二部屋が連続している二室(にしつ)住居に変化。

土間はかまどなどがある台所で料理をするのみで、板張りの限られたスペースで食事をとったり寝たり。

そして江戸時代になると長屋が登場して、集合住宅のようなスタイルで多くの人がひしめきあって生活するようになりましたが、6畳ほどのスペースに1家族が済むのが普通で家賃の安い長屋だと4畳半に親子3~4人でギュウギュウ。

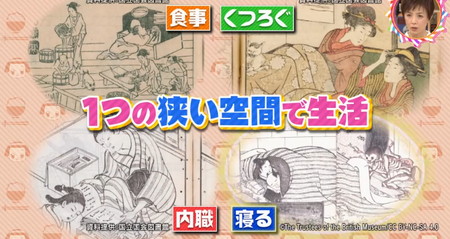

このように基本的に家が狭いのが日本の文化で、一つのスペースで食事、くつろぎ、内職、睡眠をまかなわなければならず、そこで一番問題になるのが食事スペースの確保。

ただでさえ狭い所に食卓テーブルなど置こうものなら、寝る場所がなくなってしまいますし、だからといって床に食器を置くのは気分が良くないわけで、そこで考え出されたのがお膳でご飯を食べるという日本人の知恵。

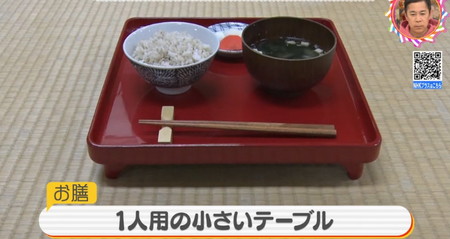

お膳は江戸時代から庶民の間で広く使われるようになったアイテムで一人用の小さなテーブルの事で、

現代でも大広間の宴会場などでは現役バリバリ。

これなら必要最小限のスペースで使わない時は重ねてしまえばさらにコンパクト。

スポンサーリンクなかでも当時人気だったのが箱膳と呼ばれるもので、お膳の下が箱になっていて中に箸や食器を収納出来るアイデアグッズも。

当然、これらのお膳を使ってご飯を食べようとすると高さが低いお膳なので、食器を置いたままだと食べ物と口との距離を遠くなって上手く食べられないわけで、となると食器を持って食べるのがベスト。

その後は欧米の文化が入って来て、明治時代の中頃にはちゃぶ台が登場し、高度経済成長期には段々と家も広くなって欧米の生活スタイルが取り入れられてダイニングテーブルが一般家庭にも浸透。

こうなるとお膳は使われなくなっていくわけですが、このような変化はせいぜい100年の間で起こった事であり、お膳で食事をしていた習慣が今でも文化として残っている日本という事に。

ちなみに欧米ではお皿を手に持つのはマナー違反だったり。

という事で最後に外国人が驚く日本人の当たり前の文化を一覧で。

【電話でもお辞儀】

電話中に体を動かすのは欧米でもよくある事ですが、欧米の挨拶は握手やハグなどで相手がいないとできない物が多いのに対してお辞儀は一人でも出来てしまうのでついやってしまう日本人のクセ。

また、日本人は見えていなくても相手に気持ちが伝わると考えるので電話をしながらついペコリ。

【ギョーザとご飯】

台湾ではギョーザは主食という考え方なので、ギョーザ定食はかなり異質な物に映るとか。

【コンビニやスーパーの音楽】

お店で音楽が流れるのは欧米では無い文化だそうで、これは公共の場は静かであるべきという”静寂の文化”が欧米スタイルだからとの事。

これに対して日本を含めたアジアは公共の場でもワイワイとする”にぎわいの文化”が一般的でおもてなしの一環として行っているとか。

2問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから