消しゴムが紙のケースに入っているのはなぜ?チコちゃん

25年4月25日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『消しゴムが紙のケースに入っているのはなぜ?』の答えなどまとめてご紹介。

ゲスト出演者

【ゲスト】ロバート秋山、王林

【VTRゲスト】ユージ、新山千春

消しゴムが紙のケースに入っているのはなぜ?

3問目の出題は、

なんで消しゴムは紙のケースに入ってるの?

チコちゃんの答えは、

周りのプラスチックとくっついちゃうから

解説はトンボ鉛筆で消しゴムの商品開発を担当している花岡貴文さん。

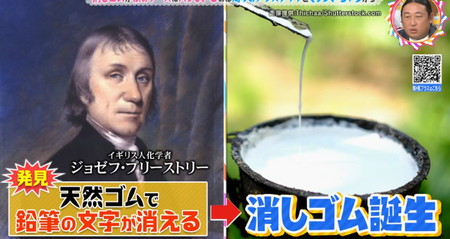

消しゴム誕生前は固くなったパンで鉛筆の文字を消していたそうですが、イギリス人化学者のジョゼフ・プリーストリーが天然ゴムに文字を消す効果がある事を発見して1770年になって消しゴムが発明される事に。

こうしてイギリスで生まれた消しゴムは鉛筆文化のヨーロッパやアメリカへと広まっていきましたが、日本に消しゴムが伝わったのは明治時代初期で、ヨーロッパやアメリカの教育制度を取り入れる過程で鉛筆と消しゴムを使うように。

それまでは墨と筆で文字を書く毛筆文化だったので、日本へはかなり遅れて消しゴムが到来した事になったわけですが、当時日本に入って来たアメリカ製の消しゴムはケースなしの状態。

そこからしばらくは輸入品に頼っていた日本でしたが、やがて日本国内で消しゴムを製造する事となり、そこである問題が浮上。

明治末期ごろに日本で作られた消しゴムの素材は天然ゴムでしたが、島国の日本では天然ゴムの輸入が不安定で価格や品質が安定しないという大きな問題が。

また、天然ゴムの消しゴムは文字を消す力もイマイチで、強く力を入れると紙を破ってしまうという欠点もあり、低価格で品質の安定した消しゴムの製造の為には天然ゴムに代わる新素材が必要という判断で試行錯誤の上に辿り着いたのが現在主流となっているプラスチック製の消しゴム。

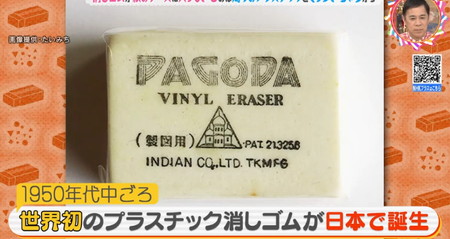

スポンサーリンク天然ゴムと同様に塩化ビニルに鉛筆の文字を消す性質がある事が発見され、塩化ビニルは合成樹脂の一種でその原材料は石油と塩になるので天然ゴムよりも安上がり、さらに加工しやすくて天然ゴムの加工に1週間かかっていたのが塩化ビニルなら2、3日。これらに加えて塩化ビニルは耐久性も高いので消しゴムにはうってつけの素材。

こうして1950年代中ごろに世界初のプラスチック消しゴムが日本で誕生する事になりましたが、ここでプラスチック製消しゴムならではの新たな問題が浮上。

プラスチック製消しゴムの素材には、

- 塩化ビニル(鉛筆の黒鉛を吸う合成樹脂)

- 軟化剤(塩化ビニルを軟らかくして吸着力アップ)

- 充填剤(黒鉛を消しカスとして外に出す)

という3つがあり、これらの働きによって黒鉛を吸収して消しカスとして外に出して文字を消すという機能を実現していますが、消しゴムに含まれる軟化剤がちょっと厄介。

軟化剤には移行性という性質があり、これは石油由来のモノに触れ続けると軟化剤が相手側に移動してしまうという性質の事。

軟化剤は塩化ビニルと完全に混ざり切っているわけではなく、時間が経つと染み出して多い方から少ない方へと移動するので石油由来のモノとくっ付いていると相手の素材を軟らかくしてしまって絡みついてピタッと吸着。

そこで登場するのが「”紙”のケース」で、軟化剤は石油由来のモノと長時間触れていると移行してしまう一方で、石油由来ではない紙であれば問題なし。紙であれば安価で加工しやすいのでプラスチック製消しゴムの相方としてはベストマッチ。

いつ頃から紙のケースが付くようになったのかその詳しい経緯は不明ながら、1960年代後半には紙のケースが付くようになっていたとか。

ちなみに紙のケースには消しゴムを折れにくくする効果もあるので外さずに付けたまま使うのがメーカー推奨との事。

という事で3問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから