教会で結婚式を挙げられるのはなぜ?実はお試し期間?チコちゃん

25年5月23日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『クリスチャンではないのに教会で結婚式を挙げられるのはなぜ?』の答えなどまとめてご紹介。

ゲスト出演者

【ゲスト】天野ひろゆき、藤本美貴

【VTRゲスト】なし

教会で結婚式を挙げられるのはなぜ?

1問目の出題は、

日本でクリスチャンじゃない人が教会で結婚式を挙げるのが多いのはなんで?

チコちゃんの答えは、

ローマ教皇がお試しでOKしてくれたから

解説は流通科学大学の道前美佐緒准教授。

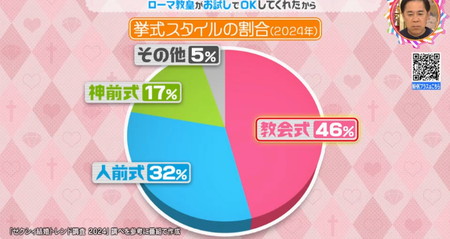

そもそも日本の結婚式は神前式、教会式、人前式、仏前式と様々なスタイルがありますが、中でも教会で行う結婚式を選択する人は日本全体の半数近く。

一方、日本国内のキリスト教徒の数は人口の約1パーセントとされているので、クリスチャンではない人でも教会で結婚式を挙げるのがスタンダートという不思議な国。

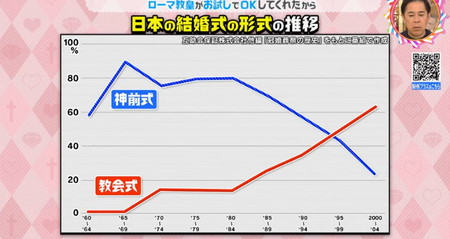

この教会式が広まる前は神前式が日本におけるスタンダードで、明治時代に伊藤博文の指揮によって作られた比較的新しいスタイル。

それ以前は地域や階級によってバラバラで特に統一したスタイルは無かったようですが、明治時代になると大名の結婚式をマネする人が続出し、中には借金をしてまで盛大な結婚式を挙げるというケースまで現れて社会問題化。

そこで全国統一で簡素で厳粛な結婚式を推し進めるという目的のもと、伊藤博文が皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の結婚の際に誰でも応用できる新しい結婚式として神前式を推奨。

1900年に執り行われたこの神前式は新聞で取り上げられたことで日本中に波及。

ところが1954年に映画「ローマの休日」が公開されると、劇中でオードリー・ヘップバーンが披露したドレス姿に日本中が釘付けに。

スポンサーリンク当時、入場料が100円程度だった時代に興行収入は約2億8000万円と大ヒットしたこの映画でオードリー・ヘップバーン演じるアン王女のドレス姿に憧れを抱いた日本人が続出したわけですが、この当時、教会で結婚式を挙げるのはそのほとんどがキリスト教徒といういわばごく当たり前の状況。

そんな中で、羨望の的の教会での結婚式を挙げる人たちとして話題になったのがミッション系の学校を出た芸能人たち。

1965年にドレミのうたでおなじみの歌手・ペギー葉山が母校の青山学院教会で挙式、1969年には市川染五郎(現・松本白鸚)が母校の暁星学園教会で結婚式などなど。こういった芸能人の結婚式の様子はメディアで盛んに報じられて、教会式が認知されるように。

その後、本来であれば信徒ではない人の結婚式を禁止しているカトリック教会もごく一部の教会で受け入れるようにルールが緩和。

さらに1940年後半に起きたベビーブームで生まれた人たちが1970年代前半に結婚適齢期を迎え、1972年には戦後最多となる100万組以上が結婚するという結婚ブームが勃発。

その際、結婚式を希望する人たちが教会へ直接連絡をするケースが続出し、こうした事態を受けてカトリックは本格的にルールを改めるように動き出してローマ教皇へお伺いを立てようという展開に。

こうして1974年には日本カトリック司教協議会がローマ教皇にキリスト教徒以外の結婚式に対する正式許可を申請し、1975年にはローマ教皇が条件付きで認可。

そこで出された条件というのは、

- 日本国外で適用しない

- ミサを行ってはいけない

- 試験的許可

本来のカトリックの結婚式ではパンをキリストの肉、ワインをキリストの血として新郎新婦や参加者が一口ずつ口にするという儀式が行われますが、こういった儀式をを省くというのが条件の一つ。これによって本来2時間以上かかるものを20分程度に簡略化。

さらにはお試し期間がずっと続いている状態というのが真実。

ちなみに日本のキリスト教徒の半数以上を占めるプロテスタントは、全世界的な単一の組織では無いのでそれぞれの教会の判断に委ねるという方針をとっているそうで、昔は信徒以外の教会式については慎重な判断をしていたのが1970年代中盤頃からは一つの宣教の形として結婚式にOKを出すケースが徐々に増えて行ったとの事。

こうして1990年代には教会式が神前式を逆転して今では日本の約半数が教会式に。

また、ローマ教皇に改めて確認をしているわけではないものの、改めてお伺いを立ててNGを出されるとマズいという事で永続お試し期間のような状態のままそっとしているとの事。

という事で1問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから