君(くん)って何?チコちゃん

25年7月25日放送の「チコちゃんに叱られる拡大版スペシャル」の問題『君(くん)って何?』の答えなどまとめてご紹介。NHKたぶんこうだったんじゃないか劇場と共に人を呼ぶ時に君と呼ぶようになったその起源が明らかに。

ゲスト出演者

【ゲスト】笑福亭鶴瓶、綾瀬はるか、本木雅弘

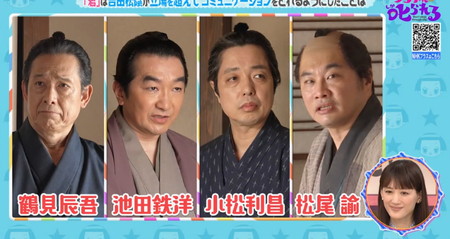

【VTRゲスト】なかやまきんに君、鶴見辰吾、池田鉄洋、小松利昌、松尾諭

君(くん)って何?

1問目の出題は、

君(くん)って何?

チコちゃんの答えは、

吉田松陰が立場を超えてコミュニケーションをとれるようにした言葉

解説は歴史作家の山村竜也さん。

吉田松陰は江戸時代後期の教育者で現在の山口県にあたる長州藩で松下村塾という私塾を主催した人物。そこで学んだ生徒には高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋などそうそうたる顔ぶれで、ここまで多くの偉人を輩出できたのは吉田松陰の様々な取り組みのおかげといわれており、

- 月謝(塾代)をとらない

- 生徒同士の討論を重要視

月謝が無いので裕福な家でなくても様々な家柄や立場の若者が集える場所となり、さらには教科書や教育カリキュラムなどが無い中で生徒が一堂に会して吉田松陰の講義を聴いたり、生徒たち同士の討論を推奨したりと開かれた自由な学びの場を提供。

立場、年齢、学習度合いなどの垣根を越えてそれぞれの主張をぶつけ合って、生徒たちの個性を伸ばすという教育方針によって人を育てた松下村塾でしたが、討論の場では一つ大きな障害があったようで、ここでNHKたぶんこうだったんじゃないか劇場「GTY:GREAT TEACHER YOSHIDA 言いたいことも言えないこんな世の中は」スタート。

時は江戸時代後期、松下村塾で熱い議論を戦わせる人々は自由な風潮の学びの場というコンセプトは理解しつつも、やはりどこかそれぞれの身分を気にして上の人には「様」を下の人には「殿」で呼ぶルールが馴染んでしまい、吉田松陰の目指す自由な討論にはなかなか辿り着けず。

スポンサーリンクそんな中、農家の子だからという事で遠慮してしまい武家出身者などに意見しにくいといった悪い風潮を変えるべく、吉田松陰が提案したのがお互いを君(くん)と呼ぶという新ルール。

元々は立場の高い人を呼ぶ時に使っていた「君」には相手に対する敬意が込められており、様でも殿でもない新しい呼び名を採用する事でお互いを対等に扱うというコンセプトをより強調する試み。

その後、明治時代に入ると武士や農民などの階級が取り払われて、全国に学校が作られるように社会が大きく変わり、さらには明治後半には夏目漱石が『坊っちゃん』を発表し、その作品中にも友人を君づけで呼ぶシーンが登場したりと、この頃から対等で親密な仲間意識を表す新しい時代の言葉として「君」が書生たちの間で使われるようになり、教科書にも君づけが掲載された事で全国的に広がっていく事に。

子どもたちの間に君づけが定着するまでにはかなり時間がかかったものの、初めに定着したのが国会の場においてで、これは今の国会にも脈々と引き継がれれている伝統に。

実は国会議員の君づけは参議院先例録という規則に基づく呼び方で、議場や委員会議室では互いに敬称として「君」を用いるとはっきり明記。

明治23年に日本で初めて帝国議会が開かれたその場でも議長は発言者を君づけで呼んでおり、その議長は初代内閣総理大臣で松下村塾出身の伊藤博文という繋がりに。

ちなみに自分を「僕」、相手を「君」と呼ぶ事も吉田松陰が松下村塾で定着させた呼び方ルールだったとか。

また、男子を「君」、女子を「さん」で呼ぶのはかつての学校での呼び方ルールで今では性別に関係なく共通して「さん」で呼ぶのが多い傾向に。

という事で1問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから