ドライクリーニングって何?チコちゃん

25年9月5日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『ドライクリーニングって何?』の答えなどまとめてご紹介。

ゲスト出演者

【ゲスト】新浜レオン、3時のヒロイン福田麻貴

【VTRゲスト】なし

ドライクリーニングって何?

2問目の出題は、

ドライクリーニングって何?

チコちゃんの答えは、

有機溶剤で洗う事

解説は大手クリーニング会社の長谷川千恵さん。

ドライクリーニングの「ドライ」とは水で濡れる状態を表す「ウェット」の反対語で水を使わないという意味で用いられており、水の代わりに使うものというのが油のような液体の有機溶剤。

有機溶剤は石油などから作られる液体で例えば身近な所だと除光液、灯油、シンナーなどがその一種。

この有機溶剤は水で洗えない物を洗う時に使われるものですが、クリーニング店では洋服についているタグの洗濯表示の他に汚れの種類や服の素材という2つのポイントによって適切な洗い方を判断しているというのが普通で、

- 汚れの種類は水に溶けやすい?油に溶けやすい?

- 服の素材は水で洗うと型崩れする?しない?

というのが代表例。

【汚れの種類】

例えば水に溶けやすい汚れというのはジュースや醤油などの水溶性のシミで、油に溶けやすいのが口紅や揚げ油のシミなどの油性の汚れ。

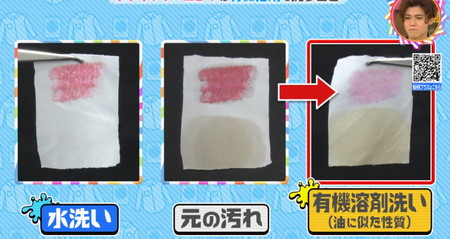

実験として醤油と口紅で汚した布を水洗いと有機溶剤洗いの2種類の洗い方にかけてみると、水洗いで醤油汚れが薄くなる一方で口紅汚れはしっかり残り、有機溶剤洗いだと口紅汚れが薄くなる一方で醬油汚れはガッツリそのままと分かりやすい結果に。

水と油は違う性質を持っているので互いに混じり合うことは無く、油性の汚れを水洗いしたとしても反発してしまって汚れはあまり落ちませんが、油に似た性質を持つ有機溶剤であれば油汚れに上手く馴染んで汚れ落ちは良好。

【服の素材】

水洗いに不向きな服の素材ではウール素材がその代表格ですが、その繊維の表面はうろこ状になっており、この繊維を水に浸すとうろこが水を吸水してしまって開き、その状態のまま揉まれるとうろこ同士がひっかかって繊維同士がぎゅっと密になって元に戻らなくなるというトラブルが発生。これがウールの洋服が縮む主な原因。

スポンサーリンクそこで使われるのがドライクリーニング用の有機溶剤で、溶剤は繊維に染み込んでも繊維の形を変えないので洋服の型崩れはあまり起きず。ウールの他にも綿、絹、麻などは水を吸収すると形が変わりやすいのでドライクリーニングが使われる事が多かったり。

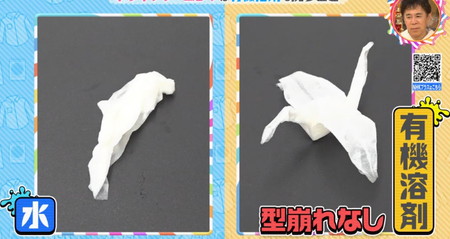

綿と同じ構造の繊維でできたティッシュペーパーで折った折り鶴を水洗いと有機溶剤洗いで比べてみると、水に入れた方はティッシュが水を含んで形が見るも無残に変形してしまったのに対して有機溶剤に入れた方は鶴の形をしっかりキープという大きな違い。

ちなみに綿素材の中でもシーツ・シャツ・ズボンなどは引っ張ったりアイロンをかけたりすれば元の状態に戻しやすいので水洗いでもOKですが、綿のコートやジャケットは立体的だったり、色んな種類の布を重ねて作られているケースが多いので水洗いしてしまうとアイロンをかけても形が戻りにくくドライクリーニングの方がおすすめ。

そして、このドライクリーニングは家庭用洗濯機で行うことは出来ず、ドライクリーニングには専用の機械と専門の国家資格を持った人が必要。

つまりドライクリーニングとは水では落としにくい汚れがついた洋服や、水洗いで型崩れが起きてしまう素材の洋服を油に似た性質の液体で洗う事を指すというまとめ。

ちなみにドライクリーニングの起源とされているのが19世紀ごろのヨーロッパで汚れた洋服にランプの燃料をたまたまこぼしたら汚れが落ちたという偶然のハプニングがきっかけという諸説ありなエピソードも。

という事で2問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから