船に名前が付いているのはなぜ?○○丸が多い理由とは?チコちゃん

25年9月26日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『船に名前が付いているのはなぜ?』の答えなどまとめてご紹介。日本の船の名前に〇〇丸が多い理由とは一体?

ゲスト出演者

【ゲスト】ずん飯尾、森泉

【VTRゲスト】なし

船に名前が付いているのはなぜ?

1問目の出題は、

なんで船には名前が付いているの?

チコちゃんの答えは、

名前が無いと安全祈願が出来ないから

解説は立命館大学の大形徹教授。

車、電車、飛行機などの多くの乗り物にはナンバープレートだったり、列車番号、便名といった識別番号のようなものが振られていることが多いですが、その一方で船には愛称のような名前が一つ一つ付けられているという大きな違いがあり、実はこの「船に名前を付ける」というのは国土交通省の省令で決められているという意外な事実。

国土交通省が定める小型船舶登録規則の中には国籍証明書の交付を受けるのに加えて「船名を表示しなければ国際航海に従事させてはならない」と明記されており、これはつまり日本の領海の外に出る全ての船はパスポートを発行するので名前を付けておくようにという意味。

海岸線から12海里(約22.2km)の範囲を示す領海は日本の国土の一部であり、この範囲であれば日本の国土なので船名が無くても何ら問題は無いものの、ここから外に出るには船名が必須に。

また、日本では伝統的に船に名前を付けるという習慣が根付いているというのもポイントで、日本最古の船の名前は古墳時代にまで遡るという長い歴史があり、奈良時代に書かれた日本書紀によると4世紀ごろに名付けられた「枯野(からの)」という記録が残っていたり。

スポンサーリンクこの船に名前を付けるという習慣は大自然に対する恐れがその根底にあるようで、古来、船乗りたちは大雨や高波といった厳しい自然現象によって命を落としてきたという痛ましい現実があり、または海には想像を絶する恐ろしい生き物がいると信じられていたことから、航海中に災いが起きないようにと神様に安全を祈願するというのがいつしか習わしに。

そこで、船に名前が無いと神様にお願いのしようがないので、船に名前を付けるようになったというのが通説。

ちなみに日本の船には○○丸のような名付けが多いイメージが強いですが、その発祥については諸説あって、

- 昔の人の名前についていた麻呂が丸になった説

- 船をお城(本丸)に見立てて丸を付けた説

- 「汚い」を意味する丸説

などなど。

この中で大形先生が推しているのが「汚い」を意味する丸説で、日本の古い言葉で「まる」とは「排泄する」という意味の動詞で、これが子どものトイレをおまるという由来になっていたり。

古くから日本では汚れたものには悪霊も近づかないと考えられており、船に汚いものを意味する「まる」を付けておけば悪霊が寄ってこない魔除けになるという考えからで、源義経の幼名の牛若丸や伊達政宗の幼名の梵天丸のように子どもの名前に丸が付いていたのも、この魔除けの意味が込められていたり。

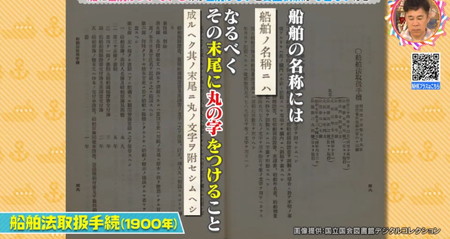

また、明治時代の1900年に出来た船舶法には、なるべくその末尾に丸の字を付けることと推奨されたという歴史もあって、日本の船に○○丸が多い理由の一つに。

ちなみになぜこのようなルールが明治時代に作られたのか?詳しくは不明で、この条文は2001年に削除されているので船の命名は基本自由というのが今のルール。

という事で1問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから