日曜日が休みなのはなぜ?日本ではいつから?チコちゃん

25年10月31日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『なぜ日曜日は休み?』の答えなどまとめてご紹介。日本に日曜日休みが採用された裏にはあの有名な条約が存在していたとか?

ゲスト出演者

【ゲスト】郷ひろみ、森七菜

【VTRゲスト】コウメ太夫

なぜ日曜日は休み?

1問目の出題は、

なんで日曜は休みなの?

チコちゃんの答えは、

アメリカやイギリスにナメられたくなかったから

解説は江戸川大学の斗鬼正一名誉教授。

日本において今のように日曜日が休みになったのは明治9年のことで、それ以前は「一六ノ日(いちろくのひ)休み」が主流で、これは毎月1と6がつく日が休みというルール(太陽暦導入後にできた31日については休暇ではなかったという例外も)。

なぜこんなルールだったかというと、斗鬼先生の見解では六斎市(ろくさいいち)が関係しているとの事で、六斎市とは室町時代から主に田舎の地域で行われていた農産物や日用品などを販売する大きな市で月に6回開かれていたそうで、庶民の生活リズムの基準としてこの市の開催周期が用いられたのではないか?との事。

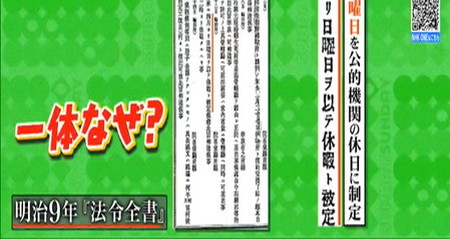

のちにこのルールは明治元年から公的機関の休日に統一される事となり、明治政府公認の休みルールとして採用される事になりますが、そのたった8年後の明治9年に毎週日曜を公的機関の休みに制定するという法令が出されて急転直下。

こんな事が起こった背景には当時、諸外国から格下と見られていた日本が結ぶことになった不平等条約があり、その撤廃に励むための施策として日曜休みの休日ルールが使われたと斗鬼先生。

不平等条約とは具体的にはアメリカと結んだ日米修好通商条約をはじめとする幕末に結んだ安政五か国条約(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・オランダ)のことで、当時の欧米諸国に比べて軍事力・経済力に劣っていた当時の日本としてはこれらを受け入れざるを得ない立場にあり、長い鎖国のせいで海外との交渉事が不得手だったということもあって軽んじられてしまう結果に。

スポンサーリンク不平等条約がどれだけ日本にとって不平等だったかポイントになるのは以下の2点。、

- 関税を自分たちで決められない (=関税自主権がない)

- 外国人を裁く事が出来ない (=領事裁判権)

【関税自主権がない】

海外から入ってくる製品について日本が主導権を持って関税を決める事が出来なかったため、海外製品が格安で日本で売られてしまう事となり、国産のものが売れなくなって国内の産業が衰退するリスク。

【領事裁判権】

当時の日本は外国人を裁く権利が許されておらず、あくまでその裁きをくだすのはその国。どれだけ日本国内で罪を働こうと日本が独自に取り締まる事が出来ず、外国人に有利な裁判が行われる事もしばしば。

これら2つの不平等が続くと、文明国として認められない事となって、欧米諸国の植民地になってしまうリスクをはらんでおり、そんな状況を打破するためにも日本はどうしてもこの不平等条約を解消して欧米諸国と肩を並べる近代国家になる必要に迫られる事に。

明治政府は明治4(1871)年に西洋の制度・文化を学ぶために国の中枢を担う岩倉具視を大使とした岩倉使節団を結成し、およそ2年かけて欧米12か国を視察し、政治・経済・教育・軍事など近代国家建設に役立てるためにあらゆる面を視察して、それを日本に次々に導入する、つまり「真似しまくる」というシンプルな手法で国のルールに大きな変化が起こる事に。

例えば今や当たり前になっている一夫一妻制も欧米諸国の影響によるもので、明治3年に日本で発布された法律では妻以外の内縁の女性も夫の二等親として配偶関係が公認されていましたが、キリスト教信者の多かった欧米人の感覚からするとこのルールは道徳的に野蛮に見られる事に。

そこから岩倉使節団を挟んで、しばらく後には一夫一妻制が確立して欧米諸国と同じルールが適用されるよう変化。

さらにもう一点、欧米から白い目で見られていたのが明治政府の税金の集め方で、主にお米で徴収する現物納(げんぶつのう)は欧米からするとあり得ない事で、この税金に関するルールも明治6年に地租改正条例を制定して所有する土地に対しては現金で徴収するように変化。

このように欧米諸国にバカにされないように海外のルールをそのまま真似た制度は数多く、その中に「日曜日休み」もあったと斗鬼先生。

スポンサーリンク欧米諸国のほとんどが信奉するキリスト教では古くから日曜日は礼拝日にあたるので、その日は休日になるのが主流。そして、このルールを採用するにあたってポイントになったのが当時の日本で活躍していたお雇い外国人(欧米の技術・学問・制度の導入のために日本で雇用された外国人の総称で有名な例だとクラーク博士など)の存在。

彼らからすると日本古来の休み方の一六ノ休みには全く馴染みが無く、大事な日曜日の礼拝が出来なかったり、仕事のペースも合わないとかなりの不評を買っていたとか。

そこでお雇い外国人たちへの配慮もあって明治9年に日曜日休みを採用する事になったわけですが、近代化を目指す日本にとってはかなり良い効果を生んだそうで、一六ノ休みだと月6回休みを取っていたのに対して、日曜日休みになると月4回休みに変わって日本国民が結果的に勤勉になったと斗鬼先生。

そしてこの日曜日休みの制定から約20年後の1894年には領事裁判権の撤廃、さらに1911年には全ての不平等条約が改正されて日本政府の悲願が達成される事に。

このように西洋の様々な文化を取り入れた事で近代国家として認められた日本でしたが、その反面、日本独自の文化も失われてしまったわけで、それはそれで寂しい面もあるというまとめで1問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから