なぜ人はプレゼントする?「贈る側」の幸せと生き残りのためとは?チコちゃん

25年5月2日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『なぜ人はプレゼントする?』の答えなどまとめてご紹介。

ゲスト出演者

【ゲスト】大竹まこと、やす子

【VTRゲスト】なし

なぜ人はプレゼントする?

2問目の出題は、

なんで人はプレゼントするの?

チコちゃんの答えは、

贈る側が幸せを感じるから そして生き残れるから

解説は人間環境大学の森本裕子准教授。

そもそもプレゼントとは贈り手の意思で贈られるモノや金銭を指す言葉で、お中元、お歳暮、誕生日や記念日など様々な場面で使われるプレゼントは「贈る側の幸せ」「生き残る」という2つの要素が最も重要。

約30万年から私たち人類はホモ・サピエンスとして他の種から独立を果たしたとされていますが、その狩猟採集時代からプレゼントは存在したと森本先生。

この時代の史料は残っていませんが、狩猟採集で暮らす民族は現在も世界各地で生活しており、そうした民族には古くからお互いにプレゼントを贈り合う風習があることからプレゼントの起源は石器時代の頃ではないかというのが通説。

この時代には狩猟でゲットした獲物がプレゼントとして使われていたようで、常に狩りで獲物が獲れるとは限らず、狩りには常に命の危険もあったという事もあって、獲物は同じ集落で暮らす仲間で分け合って助け合っていたと考えられるとか。

このようにプレゼント交換で互いの生存率を高めるという戦略は吸血鬼ドラキュラのモチーフになったとされるナミチスイコウモリでも採用されており、血縁関係がなくてもお腹が減った仲間がいれば血を口伝いで分け与えるという習性があるそう。

スポンサーリンクさらに、血を分けてもらった側は以前もらったコウモリの事を覚えていて、しっかりお返しする習性も。

他にはカラスにもプレゼントにプレゼントでお返しするという行動が確認されているそうで、女性が野生のカラスにピーナッツを与えた所、そのカラスが恩返しとばかりに巣作り用の小枝や綺麗な小石やコインをせっせと運んでくるという出来事が。

出張や旅行に行ったら社内向けにお土産を買って帰るという習慣も良好な人間関係を築いて社会人として生き残るための戦略と言えなくもないと森本先生。

そして第二の理由となる「贈った側の幸せ」について2008年にカナダの大学で行われた調査では他人のためにお金を使うと幸せになれるという結果が。

調査では自分のために使うお金が増えても幸福度が上がらなかった一方で、他人のために使うお金が増えると幸福度が上がる人が多かったという結果が得られたとの事。※ねだられた場合や経済的に厳しい場合にはプレゼントをあげても幸福度が上がらないという考えも

また、幸せを感じるのは大人だけではなく、子どもが大人に対しても何か物を食べさせようと盛んにする行動からも年齢を問わずに他人にプレゼントすると幸せを感じるという事が示唆されているとか。

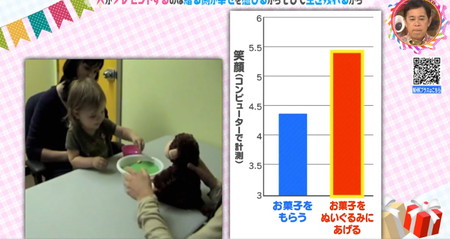

実際、2012年にシドニー大学で20人の幼児を対象に行われた実験では、大好きなお菓子を貰った時よりも、お菓子をぬいぐるみに対してあげた時の方がより嬉しそうな笑顔を見せたという結果も。

このように幸せな気持ちがプレゼントという習慣を生み出して、私たちは生存競争に生き残って来られたというのが答え。

ただし、プレゼントを渡された側は必ずしも幸せとは限らず「お返ししなきゃ…」と内心ちょっとしたプレッシャーを感じるのも事実で、こういった心情を心理的負債感と呼び、嬉しさ100%にはなかなかならないのがプレゼントの難しい所。

ちなみにプレゼントをあげる際には「相手の満足感を最大限にするように」ではなく「相手のリアクションを最大限にしたい」という視点でプレゼントを選んでしまう人が多い傾向があるそうで、相手の驚く顔が見たいばかりでプレゼントを選ぶと失敗してしまうと森本先生のアドバイス。

そんな森本先生はよく切れるハサミが欲しいそうですが、プレゼントでハサミをあげると縁切りを連想してちょっと避けられがちだったり…

という事で2問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから