円の一周が360度なのはなぜ?360は奇跡の数字の意味とは?チコちゃん

25年7月18日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『円の一周が360度なのはなぜ?』の答えなどまとめてご紹介。360は奇跡の数字という解説の意味とは?

ゲスト出演者

【ゲスト】伊集院光、池田エライザ

【VTRゲスト】なし

円の一周が360度なのはなぜ?

3問目の出題は、

なんで円の一周は360度なの?

チコちゃんの答えは、

1年がだいたい360日だから

解説は埼玉大学の増田有紀准教授。

紀元前3500年ごろにチグリス川とユーフラテス川流域に栄えた世界四大文明の一つメソポタミア文明では古代バビロニアの人々がその歴史と文化の基礎を築き上げ、そこでは農作業を効率的に行うために天文学や数学が発達し、種まき・収穫の時期の把握や洪水の被害防止などに暦を使うように。

元々使われていた暦は太陰暦で、新月を1日目として満月までで15日、その後に新月に戻るまでと月の満ち欠けで1か月を定めるこの方法では1か月が29.5日となりこれが積み重なって1年では354日となり、そうなると年を追うごとに季節と暦がズレるという大きな問題。1年で11日短いので、3年経っただけで33日のズレが生じて今でいう1か月がズレる事に。

そこで月の代わりに活用されたのが太陽の動きで、古代バビロニアの人々は太陽が地球の周りをまわっていると考えており、毎日太陽がどこからのぼるのか地道に記録した結果、導き出されたのが「太陽は”大体360日”で元の位置に戻る」という一つの結論。

こちらは冬至から次の冬至まで1年間に渡って全く同じ場所で日の出の位置を記録した画像ですが、1年経つと同じ場所から太陽がのぼってくる事が明らかに。

という事はつまり、同じことを大昔に行った古代バビロニアの人々は1年が365日であるという事に気付いていたはずですが、導き出された暦は”大体360日”という異なる数値。

そこで登場するのがこの360という数字が奇跡的な存在だという事。

現在の一般的な計算方法は10進法が使われて10ずつで位を1つ上げますが、古代バビロニアでは60進法が使われていて60ずつで位を1つ上げる計算方法で、今でも使われている1分=60秒、1時間=60分というのは60進法がベース。

そこで古代バビロニアでは、

- 360÷60(60進法の基本となる数字)=6

- 360÷12(12か月)=30

- 360は1~10のうちで7以外であれば割り切れる

といった要素を鑑みて、何かと360にかこつけた方が計算がしやすいという事を発見。

特にほぼ全ての1ケタの数字で割り切れる数字というは滅多になく、割り切れるという事は小数点を使わなくて済むので計算がしやすいのでまさに360は奇跡の数字。

スポンサーリンクこうして古代バビロニアの人々は太陽が地球の周りをまわる分を360で分割し、この1日分の動きの単位を1ウシュと定め、これがのちの角度のはじまりに。

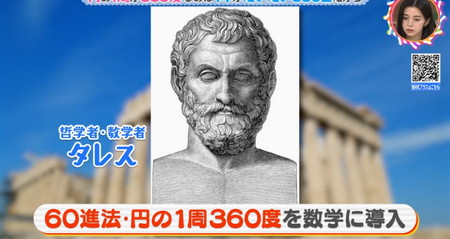

このウシュ(角度)を使って土地の測量などの計算に応用した古代バビロニアの人々ですが、のちの紀元前600年ごろの古代ギリシャの哲学者・数学者のタレスたちが60進法と共に円の一周360度を数学の世界に導入した事で「円の一周360度」が徐々に世界に広まる事に。

計算がしやすく便利なので現代社会でも360はごく一般的に使われているルールですが、もし万が一これが「円の一周100度」だったらどうなったかというと、これがかなり不便。

100度の約数は9個存在していますが、100÷10=10(等分)、100÷25=4(等分)と割り切りやすいもののが”たった9個”しかないというが難点。

これに対して360だと割り切れる数は24個も存在して100に比べて圧倒的。

例えば2等分したければ360÷2=180、100÷2=50とここまではどちらも対応可能ですが、これが3等分になった途端に360÷3=120、100÷3=33.3333…と100だと途端に対応不可能に。ちなみに400になると約数が15個なのでやっぱり360が奇跡の数字。

ちなみに太陰暦の1年が354日で太陽暦が1年365日なので、360日だと2つの数値のほぼ中間なので360になったという説もあるとか。

という事で3問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから