電話で「もしもし」と言うのはなぜ?昔は○○と言っていた?チコちゃん

25年8月22日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『電話で「もしもし」と言うのはなぜ?』の答えなどまとめてご紹介。もしもしの前に使われていた少し乱暴な言葉とは?

ゲスト出演者

【ゲスト】あばれる君、ハシヤスメ・アツコ

【VTRゲスト】なし

電話で「もしもし」と言うのはなぜ?

2問目の出題は、

なんで電話で「もしもし」って言うの?

チコちゃんの答えは、

「おいおい」が不快だったから

解説は国語辞典の編纂者の飯間浩明さん。

そもそも「もしもし」という言葉は相手に呼びかける時に使われる言葉ですが、この言葉の歴史は古く400年以上前から存在しているそうで、申し上げますという意味の「もうし」という名詞を重ねた「もうしもうし」を縮めて「もしもし」に。

そして、このもしもしが電話で使われるようになる前には「おいおい」という呼びかけの言葉がよく使われていたそうで、1890年に東京・横浜間で日本で初めて電話が開通しましたが、当時は電話をかけるとまず電話交換手というオペレーターに電話がつながり、電話交換手が話したい相手との回線を手動でつなげて話すという手順。

スポンサーリンクこの時に電話をかけた側が交換手に対して「おいおい」と言って電話をかけ、交換手の方も「おいおい」と答えていたそうで、もしもし同様に呼びかける時に使うおいおいは当時からしても少し乱暴な印象の言葉だったようで、電話が開通した当初は月々の電話料金なども今とは比較にならないほどに高額で利用者もお金持ちや役人が主であり、それに対して交換手は言葉遣いが乱暴なアルバイトの学生なども多く、電話利用者には評判が悪かったという歴史が。

さらに当時の電話は聞こえづらいという難点も抱えており、遠くにいる人に大声で話すように「おーい!おーい!」と語気を強めて呼びかけていたので余計に乱暴な印象を与えていたという事情も。

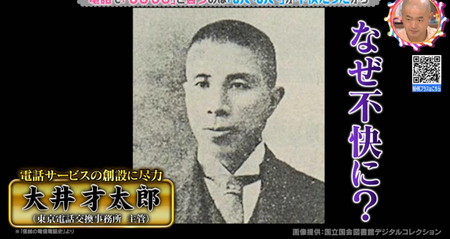

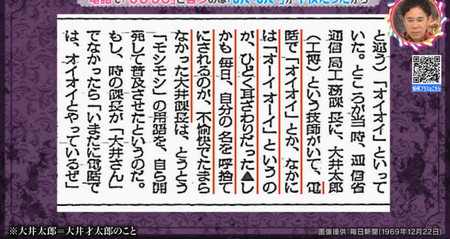

また、当時の電話サービスの創設に尽力した大井才太郎は「おーい!おーい!」という呼びかけがまるで自分の名前を連呼されているようで不快に感じていたというエピソードも。

これは1969年発行の毎日新聞に電話開通時のエピソードとして記事になって掲載されているもので呼び捨てにされるのが不愉快だったので「もしもし」の用語を開発して普及させたという記述。

ちなみに電話開通当初多かった男性の交換手に対して、女性の声の方が優しく聞こえるという理由で徐々に女性の交換手が増えて行き、そのうちに「おいおい」という乱暴な言葉を女性に使わせるのは不適当という事で「もしもし」に変更されたという経緯で1903年に尾崎紅葉が発表した小説「令夫人」には「電話の口切りじゃないがもしもしと言いたいね」という記述が登場しており、この頃には既に「もしもし」の用語がスタンダードになっていたと考えられるとか。

最後に飯間先生から「もしもしは略語なので失礼あたり、お世話になっておりますorお疲れ様ですを使うのが基本」というビジネスマナーに対し、もしもしは申し上げますという意味の「もうし」がベースになっている用語で自分がへりくだって相手を高める言葉なので本来は失礼ではないという提言。

という事で2問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから