横浜に中華街があるのはなぜ?チコちゃん

25年9月12日放送の「チコちゃんに叱られる」の問題『なぜ横浜に中華街がある?』の答えなどまとめてご紹介。横浜と中国を結びつけたのはある職業の中国人だったという意外な事実とは?

ゲスト出演者

【ゲスト】槙野智章、柳原可奈子

【VTRゲスト】なし

なぜ横浜に中華街がある?

2問目の出題は、

なんで横浜に中華街があるの?

チコちゃんの答えは、

昔 欧米人との通訳で中国人が活躍したから

解説は筑波大学の山下清海名誉教授。

現在の横浜中華街は料理店やお土産店が約500店も集まった一大コミュニティですが、そのそもそもの始まりはペリーの黒船来航。

1853年にアメリカから黒船に乗ってやって来たペリーは浦賀沖に着くと、その翌年には日米和親条約が結ばれて日本は約200年続いた鎖国を終わらせて開国。

そして横浜では1859年にアメリカ、イギリス、フランスなど欧米諸国と貿易をスタート。

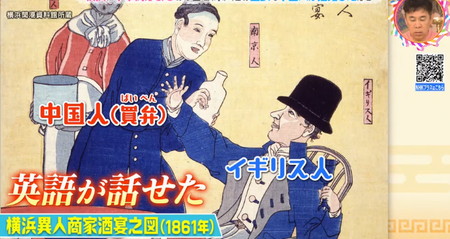

そこで貿易の要になったのが欧米人と一緒に日本にやって来た清(現在の中国)の人々。当時の日本では外国語といえばオランダ語を勉強している人が少しいるぐらいで、英語を話せる人は皆無という時代。

日本は江戸時代の始めごろから長崎の出島でオランダと貿易をしていたために学者などはみな外国語としてオランダ語を学ぶのが主流。西洋文化の研究者・福澤諭吉もオランダ語を勉強していましたが、ある日、その力試しと横浜を尋ねると街中は全く勉強していなかった英語だらけで愕然となり、その後必死に英語を勉強し直したという有名なエピソードが残っているほど当時の日本人にとって英語は未知の言葉。

スポンサーリンクそこで日本とスムーズに貿易を行いたい欧米人が注目したのが中国で欧米の商社に雇われていた買弁(ばいべん)と呼ばれる中国人の商人たち。日本よりも先に貿易をスタートさせていた中国には英語を話せる人たちがいて、日本人とは漢字を使った筆談でコミュニケーションも取れるという事で、中国人が通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちを担う事に。

つまり横浜に中華街があるのは貿易の通訳として中国人が大量に来日して活躍したからなわけですが、やがてビジネスチャンスを求めて通訳以外の様々な職業の中国人たちが日本にやってくるようになると横浜では徐々に中華コミュニティを形成するように。

この時に中国人たちが住んでいたのエリアがそのまま現在の横浜中華街の位置とぴたりと一致しており、実はこのエリアは元々、横浜新田という田んぼで湿気を嫌がって高台の山手に住んだ欧米人に対して、中国では稲作が盛んだったので田んぼの跡地の低湿地に住むことにあまり抵抗がなく、この土地が中国人の住む所として定着。

ちなみにこの時の田んぼのあぜ道が、そのまま今の中華街のメインストリートになっているとか。

その後、中華街は中国人が生活する街として独自の文化をはぐくみながら発展を遂げ、1955年にはそれまで特に決まった呼び名が無かったこの街に中華街という名前が掲げられるように。

さらに1972年には日中国交正常化が行われたのを契機に日本国内で中国に対する関心が高まりを見せ、この時、上野動物園にパンダが初めてやって来たことで日本中で中国ブームとなり、同時に中華街グルメも大きく注目される事に。

例えば1980年代には日本がバブル景気を迎えていた事もあって、日本も豊かになって老舗の本格的な中国レストランで食事をするというのが主流となり、この頃のメニューと言えばフカヒレ、アワビ、北京ダックといった高級料理がテーブルの主役に。

スポンサーリンクその後1990年代になって景気が後退してくるとワンコインの500円で食べられるような手軽な中華まんなどに人気が集中して街中で大きな行列を作るように変化。今では中華街グルメの定番となっている中華まんも実はこの頃にやっと中華街の主役になったという意外な事実。

そして2004年にみなとみらい線が開通すると渋谷から直通で来られるようになって若者が急増し食べ歩きの文化が誕生する事に。その後は2010年代の焼き小籠包がブームを迎え、最近では雪花氷(シェーファーピン)と呼ばれるような台湾かき氷が人気だったり。

ちなみに日本には横浜以外に神戸(神戸中華街・南京町)と長崎(長崎新地中華街)にも大きな中華街がありますが、山下先生によると神戸の中華街は横浜と同じように欧米人と貿易するために日本にやって来た中国人が生活する街として誕生したそうで、長崎の中華街に関してはそもそも江戸時代に中国と貿易をしていたので中国人貿易商が住む街として誕生したという微妙な違い。

という事で2問目は以上。

※同放送回のその他の疑問はコチラ

NHK「チコちゃんに叱られる!」に関する全記事はこちらのリンクから